仙台白百合学園小学校の教育

5つの特色

仙台白百合学園小学校のウェブサイトにようこそ

校は1961年(昭和36年)に開校し、1998年(平成10年)に、青葉区の花京院からこの泉区紫山の地に移転しました。

今年2025年、開校65年目を迎えます。

仙台白百合学園小学校の特色

開校当時から英語の授業を取り入れ、先見性を持った国際化教育に取り組んできました。

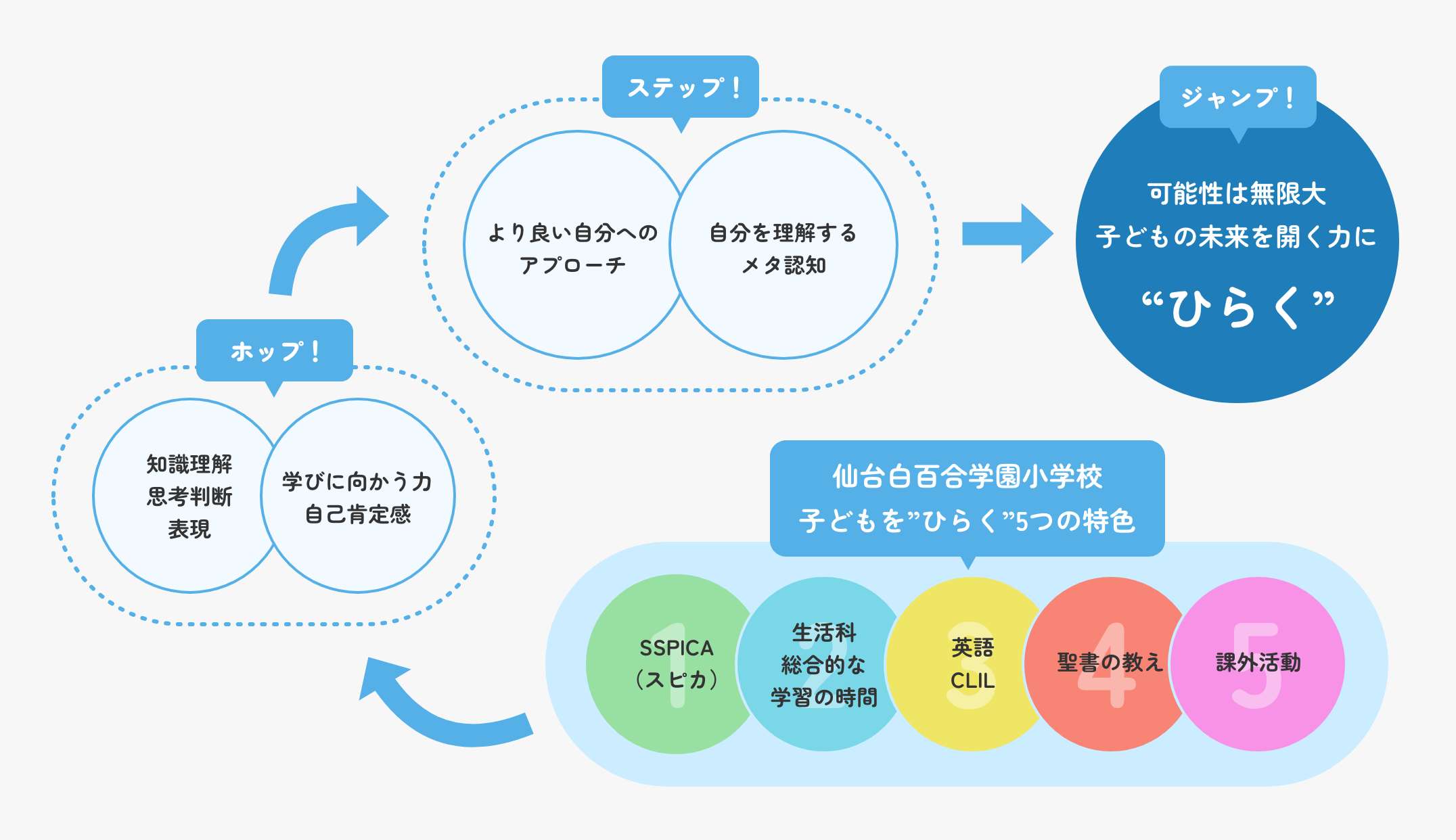

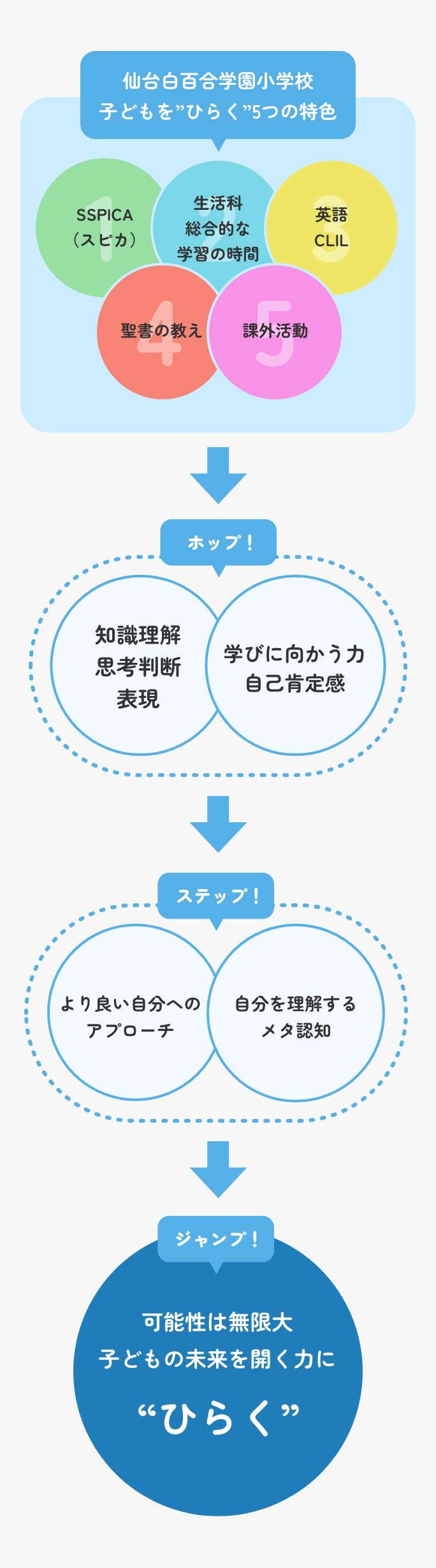

未来を担う子どもたちが20年後大人になったとき、知恵と勇気を持って世界に飛び出し、人生を豊かにそして社会の様々な問題を解決に導けるようにとの願いを込めて、現在も時代に即した教育を取り入れ、基礎基本をベースに子どもの能力を”ひらき”ます。

仙台白百合学園小学校では・・・

興味関心や得意なこと好きなことに邁進している子。自分が何に向いているのか、好きなのか、まだ見いだせていない子。

そんな子どもたちが成長する環境があります。

未来へ結びつく学力の形成と学びに向かうマインドを両輪に、社会を豊かに生きるために必要な力を育みます。

Ⅰ.SSPICA(スピカ)で ”ひらく” 学びを進める力

自ら学びを進める力とは、目標に向かって自ら計画し、実行し、振り返りながら成長する力です。学習を自分ごととして捉え、学んだ学習方法を選んだり組み合わせたりしながら、成長につながる学習マインドを身につけることが必要です。

SSPICA(スピカ)は、目標に向かって自ら計画し、自ら学ぶ。そして、学習していく中でつまずきやその原因に気付き自ら修正や改善を繰り返しながら学びを進める学習です。国語や算数など主要4教科だけでなく、図工などの技能系教科も含め様々な教科で実施します。

これこそが学びを進める力を獲得していく個別最適な学びです。

①自ら学びの計画を立てることで “ひらく” 個別最適な学び

こどもたち自身が学びの計画を立てることは、これまで小学校教育の中では、ほとんどありませんでした。

ところが、小学校を卒業し、中学生となった途端に、自分で学習計画を立て、定期テストへ臨まなければならないのです。そればかりではなく、与え続けられる学びで、どうして主体的な学びが実現できるでしょうか。自分で計画するからこそ主体的な学びに向かう力が育まれるのです。

②自分に合った学び方・技術の獲得で “ひらく” 学びの本質 “楽しい学び”

学ぶことは本来、楽しいもののはずです。できることが増え活動する世界も広がっていきます。学びの中で「自分で選ぶ」「自分で決める」という経験を重ねていきます。失敗や成功した経験を通して、自分の得意なことや自分に合った学び方に気付きます。子どもたちは学ぶことの楽しさや達成感を味わうことができるのです。

Ⅱ.生活科・総合的な学習の時間で ”ひらく” 問いを持つ姿勢、そして ”探求”へ

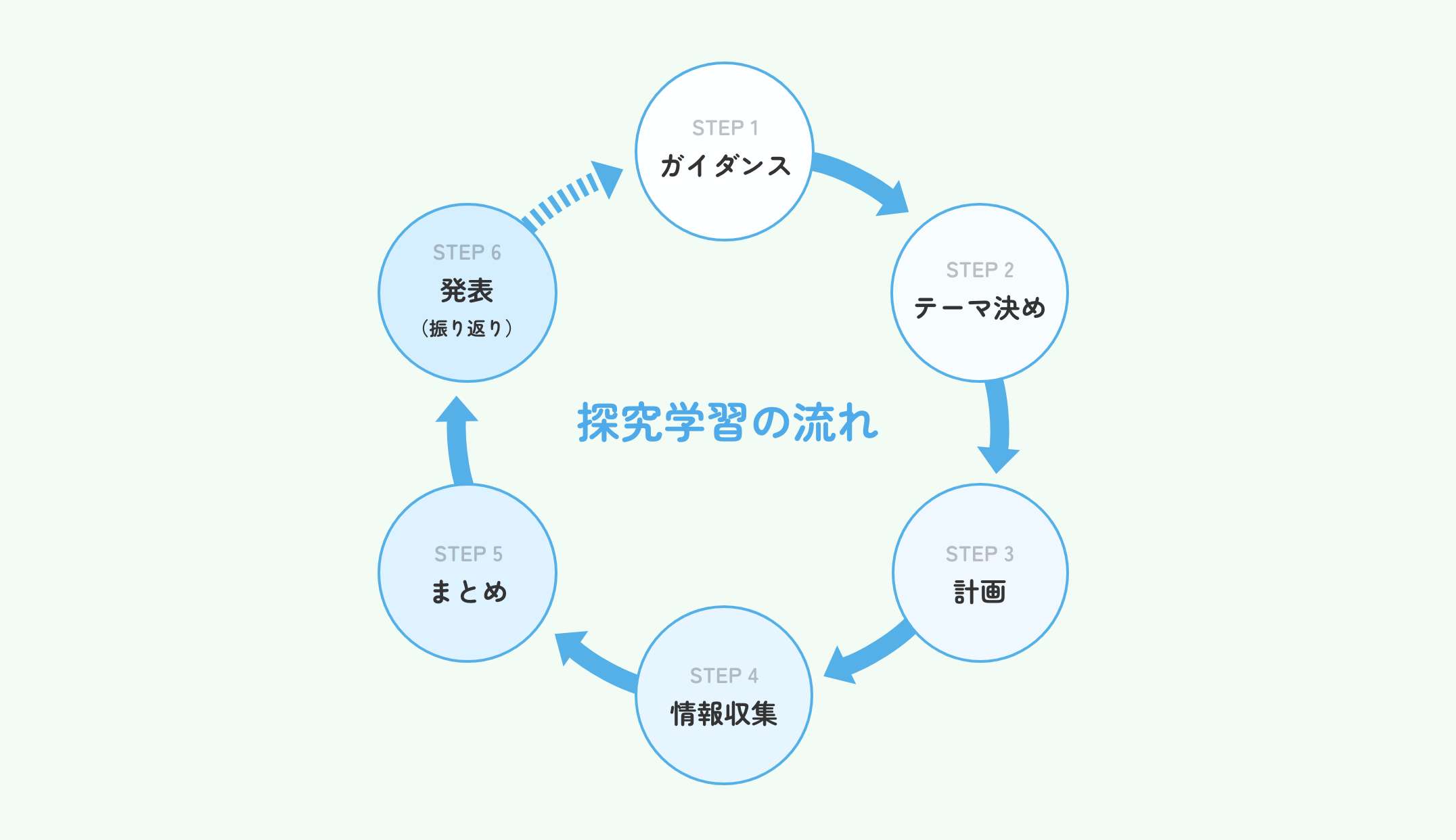

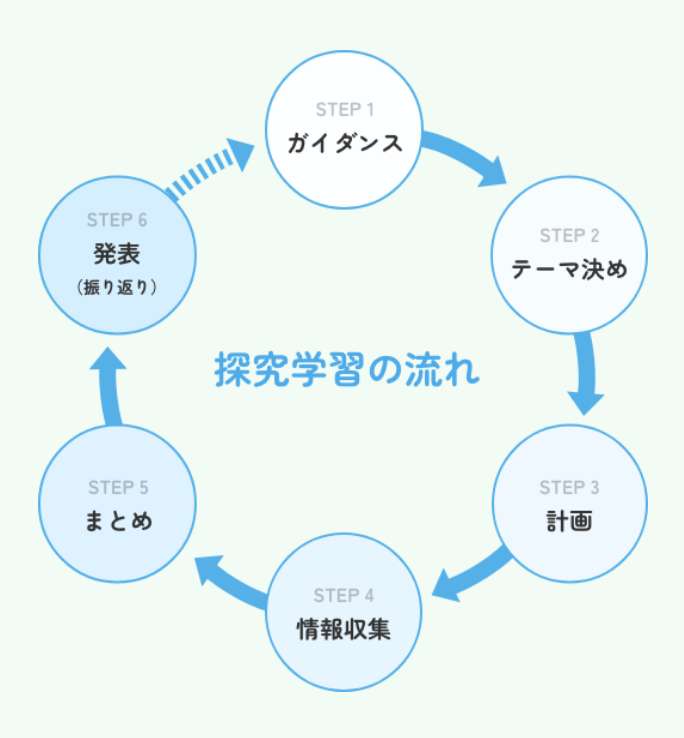

課題や問題意識を自ら立てて、多様な他者と協力しながら解決策を導くことが、未来を生きる子どもたちにとって必要な力の一つとしてあげられています。そのため、小中学校では総合的な学習の時間、高校では探究として行われている授業の重要度が上がってきています。

本校では、探究的な学びと情報活用能力の育成に「総合的な学習の時間」を位置づけ、小学校低学年から6年間かけて

“自ら学びを進める力” を育てていきます。

①6年間で培う “探究” に向かう力(着実なステップアップを保証)

| 1・2年 |

生活科やSSPICA(スピカ)で、数ある選択肢から選ぶ活動を取り入れます。 その中で “自分で決める力”を “ひらき” ます。 |

|---|---|

| 3・4年 |

探究の仕方や高学年の個人探究に必要なスキルを学びます。 テーマを通して自分と向き合い、問題意識を “ひらき” ます。 |

| 5・6年 | 2年間を通して個人探究を行います。学びの中で未来へ結びつく学力の形成と学びに向かうマインドを “ひらき” ます。 |

②友だちからのフィードバックを学びに生かす

友だちと相談したり、フィードバックをもらったりする機会をたくさん設けます。協働で物事を進めていく機会は、将来必須のスキルです。小学生の段階からこうした機会をたくさん経験することは、一人で学ぶよりも重層的な学びとなり、大きく成長する授業の仕組みとなります。

③探究する過程で “論理的に考える力” を “ひらき”ます

プレゼンテーションの仕方を学び、使うスキルとして身に付けることは、現代の社会において強力な生きる力となります。単純に発表するだけではなく、伝える技術、論理的に話を構築する技術、納得させる論理性など、”論理的に考える力” を “ひらき” ます。

Ⅲ.5名のネイティブ教員がいる環境で ”ひらく”グローバルな力

グローバルな力とは、英語ができることではありません。英語を獲得していく中で養う、異文化理解とコミュニケーション力、課題や問題を突破していこうとするマインドを身につけることです。

本校は5名のネイティブ教員が常時いる環境が実現できています。授業はもちろん、休み時間や昼休み、掃除や放課後など生活の中で自然に英語に触れ、使う環境がいつでもあります。

これこそがグローバルな力を獲得していく教育・環境です。

①目的別少人数制の授業で ”ひらく” 課題を突破する力、リスニングやトーキングを充実させた少人数コース制(着実なステップアップを保証)

| Iris |

丁寧に基礎基本から始めるので、英語が初めてでも安心。 体を動かしながら英語を聞き取る力を伸ばします。 |

|---|---|

| Orchid | リーディングや視覚的な学習を取り入れながら語彙を増やし、自らの考えや気持ちを発信する力を伸ばします。 |

| Rose |

考えを伝えるための4技能を伸ばします。 基礎的な会話力だけでなく、学習した内容を発展的に使う力を育てます。 |

②1年生と2年生は週3時間、3年生からは週2時間(英語への抵抗感が少ない低学年に時数を配分)

公立の小学校では、3・4年生が外国語活動、5・6年生から授業として英語が位置づけられています。1・2年生(低学年)のうちに十分な時間をとって、少人数で英語に触れる機会を増やします。小さい頃から英語に親しみ、日常的に英語を使える環境が、将来の英語力の土台となっていきます。

③プロジェクトベースの授業

英語獲得のポイントは、使うことです。「使ってみたい」と思えるよう、例えばお店での買い物体験など生活に即したプロジェクトベースの授業を取り入れています。

Ⅳ.聖書の教えから学び “ひらく” 普遍的な精神

聖書の教えには普遍的で、現代にも通じる生きていくうえでの大事なメッセージが込められています。

それは、様々な問題を抱える現代にこそ学ぶべきことがたくさんあり、コミュニケーションや他者に対する思いやり、人生を豊かに過ごすために必要な教えとなります。

日々の生活に、自分を見つめ普遍的な価値を見出す機会があるのがカトリック校です。

①道徳を宗教に替えて授業を実施

公立では道徳の授業がすべての学年に週1時間ずつあります。

カトリック校である本校では、その道徳の授業を宗教に替えて実施しています。

②祈りに始まり、祈りに終わる

授業前に心を落ち着かせたり、帰りに無事一日を過ごせたことに感謝の気持ちを持つことなど、他者のために祈り願うことや自分の行いについて振り返る場面が人間的な成長につながります。

③宗教行事

| 5月 | 子どもの日 祈りの集い |

|---|---|

| 6月 | 学園記念日 |

| 10月 | ロザリオの月 祈りの集い |

| 12月 | クリスマスミサ |

| 2月 | ロザリオの月 祈りの集い |

学園の聖堂で、全校児童が一堂に会し、お祈りをします。日々のお祈りと同様に他者への思いやり、家族や隣人への感謝の気持ち、つらい日々を送っている人々へ思いを馳せます。

Ⅴ.課外活動で ”ひらく” 非認知能力

非認知能力とは、物事に対する考え方や取り組み方のことを言います。

これは、私たちが考える以上に、人が社会で生きていく上でとても大切な力で学力や人生を豊かに過ごせるかどうかを左右すると言われています。

仙台白百合学園小学校の課外活動は、能力の向上だけでなく非認知能力を伸ばす機会と位置付けています。「やってみたい」という好奇心が子どもたちの新たな可能性を引き出します。一人ひとりが一生懸命に取り組む中で、上手になるために修正を繰り返し、とことん取り組んで成長する過程が子どもたちには必要です。

これこそが、課外活動で “ひらく” 課外活動の在り方です。

①課外活動は、全部で7つ(着実なステップアップを保証)

| 陸上 |

仙台市内、全国大会など各種競技会に参加しています。 校長先生の熱い指導でめきめき上達。上位入賞を目指します! |

|---|---|

| ソフトテニス | 併設中学校の部活につながる課外活動の一つ。経験がなくとも大丈夫。中高のテニスコートで練習します! |

| チアリーダー | 幼小中高合わせると100名以上の部員がいます。プロチームのハーフタイムショーで参加する機会もあります! |

| 合唱 | 美しい歌声を披露する機会がたくさんあります。tbcこども音楽コンクール東北大会出場! |

| バイオリン | 中高の定期演奏会に毎年参加!指導は仙台フィルハーモニー管弦楽団で現役で演奏をされている先生です! |

| プログラミング | レゴやマインクラフトを使ってプログラミングを学びます。WRO全国大会目指して頑張っています。 |

| リリークラブ | ネイティブの先生方と遊びながら、英語で会話をしたり本を読んだりと楽しく英語にふれます。会話力アップ! |

②経験から得る学びを豊富に

上手くいってもいかなくても、経験から得る学びは子どもにとってとても大きなものです。失敗をプラスに捉え、経験の一つに昇華することで、自己肯定感やレジリエンスを高めることができます。

そうした機会を創出する課外活動を豊富に提供しています。